Debatte

Trumps neuer Zollkrieg

Amerika setzt in seiner neuen Handelspolitik auf Egoismus und Konfrontation. Auch Europa wird dabei zum Ziel

von Michael Stark

Er ist wieder da – radikaler und aggressiver als zuvor. US-Präsident Donald Trump ist kaum drei Monate im Amt. Aber mit der Neuausrichtung seiner Außenpolitik, die Verbündete verprellt und auf das Recht des Stärkeren setzt, hat er bereits viel wertvolles Porzellan zerschlagen.

Da wundert es nicht, dass der Chef im Weißen Haus bei seinen Lieblingsthemen erst recht auf Konfrontationskurs mit Freund und Feind geht: Handelspolitik und Zölle. Letztere haben das Zeug, eine Eskalationsspirale in Gang zu setzen, an deren Ende ein weltweiter Handelskrieg steht. Trump juckt das wenig. Gleich nach der Amtseinführung hat er losgelegt: Die Abgaben auf Einfuhren aus China hob er deutlich an. Auch mit seinen Nachbarn Mexiko und Kanada liegt er im Clinch. Ende März kündigte er zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent auf (zum Beispiel aus Deutschland) importierte Autos und Autoteile an. Die EU wiederum hat schon mit deutlichen Vergeltungsmaßnahmen gedroht.

Zölle als politisches Druckmittel

Handelskriege kennen nur Verlierer – diese alte Überzeugung fast aller Ökonomen teilt Trump offensichtlich nicht. Dabei kostete schon sein in seiner ersten Amtszeit angezettelter Handelskonflikt die US-Verbraucher rund 57 Milliarden Dollar (52 Milliarden Euro) jährlich, wie die US-Denkfabrik American Action Forum errechnet hat.

Trump stört sich massiv am riesigen Handelsdefizit der USA. 2024 lag es bei 918 Milliarden Dollar (rund 850 Milliarden Euro). Das heißt: Um diesen Betrag überstieg der Wert der US-Warenimporte den der US-Exporte. Ökonomen sehen das nicht so verbissen wie Trump. Denn vereinfacht gesagt bedeutet ein US-Handelsdefizit erst mal nur, dass Amerikaner mehr Waren verbrauchen, als sie selbst herstellen.

Als Grund fürs Defizit hat der US-Präsident „unfaire Handelsbedingungen“ ausgemacht. Denen will er nun mit Zöllen ein Ende setzen. Experten nennen für die Einfuhrabgaben jedoch noch weitere Zwecke: Sie sollen Firmen vor Konkurrenz schützen. Sie sollen Einnahmen erzielen, mit denen sich dann zum Beispiel Steuersenkungen finanzieren lassen würden. Und sie sollen als Verhandlungsmasse dienen, um Zugeständnisse in anderen Politikfeldern zu erzwingen.

Es könnte also dicke kommen: „Die EU wird im Fokus stehen“, warnt Claudia Schmucker, Leiterin des Zentrums für Geopolitik, Geoökonomie und Technologie der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Sie rät zunächst zu Verhandlungen. „Wir müssen sämtliche Kanäle nutzen, um Zölle zu verhindern und Angebote zu machen.“

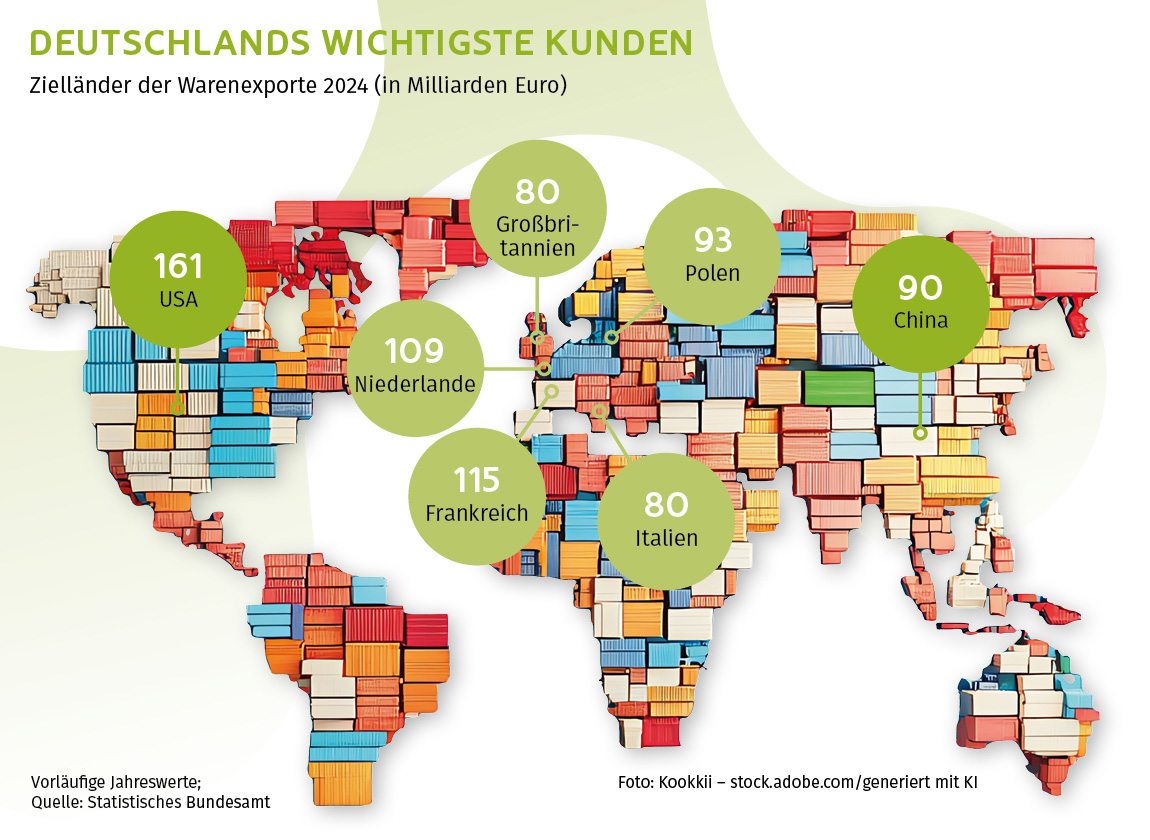

Das Problem dabei: Insbesondere Deutschland hat der US-Präsident schon lange auf dem Kieker. Sein Lamentieren über die vielen deutschen Autos auf US-Straßen ist fast schon legendär. Kürzlich stellte Trump sogar die absurde Behauptung auf, dass die EU gegründet worden sei, „um die USA über den Tisch zu ziehen“.

Deutsche Industrie im Fadenkreuz

Zusätzliche Zölle auf alle möglichen Waren – das würde vor allem die deutsche Exportindustrie treffen, insbesondere die Bereiche Pharma, Autos und Maschinen. Die sind für 60 Prozent aller deutschen Exporte in die USA verantwortlich. Ein breiter weltweiter Handelskrieg – unter anderem mit wechselseitigen Zöllen in Höhe von 20 Prozent zwischen der EU und den USA – würde laut Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln allein die deutsche Wirtschaft über die vierjährige Amtszeit Trumps rund 200 Milliarden Euro kosten.

Zugleich hat Trump angekündigt, unterschiedliche Zollniveaus nicht mehr zu akzeptieren – selbst wenn sie über die Welthandelsorganisation WTO gedeckt sind. Darunter würden vor allem Schwellen- und Entwicklungsländer mit hohen Zollunterschieden wie Indien, Brasilien oder Vietnam leiden. Die EU käme hier glimpflich davon. Je nach Produktgruppe verlangt mal die EU, mal die USA meist geringfügig höhere Zölle. Bei den für Deutschland so wichtigen Autos allerdings ist der Unterschied bemerkenswert: Die EU erhebt hier 10 Prozent, die USA bisher nur 2,5.

Trump hat zudem schon verlautbaren lassen, noch weitere drastische Zoll-Maßnahmen zu verhängen. Er sprach von einem „Tag der Befreiung“ für die USA. Für die EU könnte es also schnell noch härter kommen. „Zölle einfach hinnehmen ist keine Option“, sagt Lisandra Flach, Leiterin des Zentrums Außenwirtschaft am Münchner Ifo-Institut. „Deswegen ist es wichtig, glaubwürdige Vergeltungsmaßnahmen zu entwickeln und damit zu drohen.“ Sie rät zu gezielten Maßnahmen, etwa ausgesuchten Zöllen, die Europa selbst nur maßvoll schaden. Aber auch eine Digitalsteuer, die besonders die US-Tech-Firmen treffen würde, sei überlegenswert.

Sicherheit: Europas Achillesferse

„Pauschal Zölle zu erheben, so wie Trump das macht, ist ökonomisch Unsinn“, betont Flach. US-Zölle seien zudem kaum geeignet, das Handelsdefizit der USA deutlich zu senken. Die Ökonomin nennt da vor allem zwei Effekte: Wer aufgrund von Zöllen weniger importiere, werde zwangsläufig mehr seiner eigenen Produkte konsumieren – und diese dann nicht mehr exportieren können. Zudem würden Zölle die Vorleistungen für US-Produzenten verteuern. Das schade dann deren Wettbewerbsfähigkeit.

Für klare Kante bei möglichen US-Zöllen wirbt auch DGAP-Expertin Schmucker: „Die EU muss mit aller Härte reagieren und darf sich nichts gefallen lassen.“ Schwäche zeigen habe in der Vergangenheit nie viel gebracht, sagt sie. „Trump ist zudem ein irrationaler und instabiler Verhandlungspartner, auf den wir uns nicht verlassen können – er ist unkalkulierbar.“ Knackpunkt für Europa sei die Einigkeit: „Trump wird versuchen, die EU zu spalten“, so Schmucker. Sie glaubt jedoch, dass die EU in Handelsfragen weiter gemeinsam entscheiden werde – „zur Not auch gegen den Widerstand einzelner Staaten“.

Als Achillesferse könnte sich allerdings die mangelnde Verteidigungsfähigkeit Europas erweisen. Ohne die USA fehlt es an wichtigen militärischen Fähigkeiten. Experten rechnen mit rund zehn Jahren, um die Lücken halbwegs zu schließen. „Wir sind da von den USA abhängig“, sagt Schmucker. Sollte Trump am Ende Handels- und Sicherheitsfragen miteinander vermischen und als ultimative Eskalation die US-Sicherheitsgarantien gegenüber Europa kassieren, müsste die EU am Ende wohl nachgeben. „Wir haben das Thema Sicherheit lange Zeit verschlafen, weil wir uns auf unseren Partner verlassen haben.“

Die EU sollte aber auch auf anderen Feldern aktiv werden, sich auf ihre Stärken besinnen – und diese ausbauen. Ganz vorn steht da für viele Fachleute die Vollendung des Binnenmarkts: Bankenunion – Digitalunion – ein gemeinsamer Markt für Energie und Dienstleistungen. „Das ist das Wichtigste, was wir gegen Trump tun können“, sagt Schmucker. „Es nutzt uns selbst und macht uns gleichzeitig für andere attraktiver, weil wir nicht mehr so zersplittert sind.“

Ebenso wichtig wird es sein, neue Handelspartner auf der Welt zu finden, um bestehende Abhängigkeiten zu reduzieren. Mit dem südamerikanischen Mercosur-Abkommen ist man da in die richtige Richtung unterwegs, ein Abkommen mit Indien könnte bald folgen. „In den letzten Jahren ist die EU in solchen Fragen leider nur sehr langsam vorangekommen“, kritisiert Ifo-Ökonomin Flach. Ein Grund sei die Überfrachtung von geplanten Abkommen mit Regeln zu Nachhaltigkeit und Menschenrechten. „Das sind sehr wichtige Ziele – aber wir müssen uns fragen, ob Handelsabkommen der richtige Ort dafür sind.“